1. Identificación y ficha técnica

- Título de la obra: Apolo y Dafne (Apollo e Dafne). [1]

- Autor: Gian Lorenzo Bernini (Nápoles, 1598 – Roma, 1680), escultor italiano. [1]

- Fecha de realización: 1622–1625. [1]

- Estilo o corriente artística: Barroco romano (obra paradigmática del Barroco). [4]

- Técnica y materiales: Mármol de Carrara. [1]

- Dimensiones: altura 243 cm (aprox. tamaño natural). [1]

- Ubicación actual: Galleria Borghese, Roma (Sala 3). [1]

- Función original / encargo: Encargo del cardenal Scipione Borghese para su villa; concebida para su emplazamiento en la propia colección Borghese. [1]

2. Descripción formal / visual

El grupo escultórico presenta a los dos protagonistas en plena carrera detenida en el instante en que Apolo alcanza a Dafne: el dios apoya la mano izquierda sobre el flanco de la ninfa mientras su pie derecho toca el suelo y el izquierdo aún se eleva, gesto y postura que traducen en mármol el movimiento y la velocidad de la persecución. [1] La figura de Dafne, por su parte, se arquea y eleva los brazos en un giro que intensifica la sensación de impulso y huida; su cabello y los pliegues de la ligera clámide de Apolo se agitan hacia atrás, reforzando la lectura dinámica de la escena. [1][2]

La obra condensa el momento exacto de la metamorfosis narrada por Ovidio: los dedos de Dafne se afinan y se abren en ramillas de laurel, sus brazos se transforman en ramas y la piel del torso comienza a endurecerse en corteza; las plantas de los pies echan raíces que se hunden en el terreno rocoso sobre el que ambos corren. [1] La fidelidad a ese “instante de cambio” se reconoce también en la reacción de Apolo —el rostro que pasa de la certeza del triunfo al asombro—, visible desde el ángulo privilegiado que Bernini concibió: la pieza se creó para leerse frontalmente desde la derecha del dios, de modo que el espectador viera simultáneamente las expresiones de ambos y comprendiera la narración de un vistazo. [1]

Material y acabado se explotan con virtuosismo extremo: el mármol de Carrara se trabaja con calidades diferenciadas —desde la tersura de la piel hasta la rugosidad de la corteza o la liviandad vibrante de hojas y cabellos—, con tal delicadeza en elementos mínimos (hojas, raicillas, mechones perforados) que la obra se convirtió en paradigma de la “pintura en mármol” del Barroco. [1][2] Estudios técnicos documentaron, además, recursos de taller para proteger las partes más frágiles durante la talla (envolturas provisionales en yeso) y el uso calculado de distintas herramientas para lograr esos efectos de textura y filigrana. [1]

Aunque la escultura puede rodearse, su diseño respondió a una colocación concreta dentro de la sala Borghese —junto al muro contiguo a la capilla, sobre un pedestal más bajo que el actual—, lo que intensificaba la teatralidad y guiaba la lectura secuencial de la acción al entrar en la estancia; los reajustes del siglo XVIII alteraron esa “puesta en escena” al desplazarla al centro. [1] En coherencia con esa concepción, Bernini dejó zonas menos pulidas en áreas que no serían visibles desde el punto de vista previsto, una decisión que hoy se percibe al recorrer la pieza. [1]

Por último, la minuciosidad de los elementos vegetales ha alimentado desde antiguo el debate sobre la posible intervención del talentoso colaborador Giuliano Finelli en algunos detalles (hojas, raíces, cabellos); la crítica reciente, tras examen directo, tiende a descartar otras manos y reafirma la autoría íntegra de Bernini, aunque el tema sigue discutiéndose en la literatura especializada. [1]

3. Análisis iconográfico

El grupo traduce con escrupulosa fidelidad el episodio de Las metamorfosis (I, 452–567): tras jactarse por haber abatido a la serpiente Pitón, Apolo ridiculiza a Eros, que se venga hiriendo al dios con una flecha de oro que enciende el deseo y a la ninfa Dafne con otra de plomo que provoca aversión; de ahí la persecución amorosa que culmina en la súplica de ella a su padre, el dios fluvial Peneo, para que anule la belleza que la expone, y en su transformación en laurel. [5][6]

Bernini fija el “instante” en que la metamorfosis irrumpe: dedos que se afinan en ramillas, brazos que devienen ramas, piel que se encorteza y pies que echan raíces, tal como describe Ovidio; a la vez, hace legible el contraste afectivo impuesto por las dos flechas —el avance ansioso de Apolo frente a la huida irreductible de Dafne—, un binomio que constituye el núcleo semántico del mito. [5]

La elección del laurel no es caprichosa: Ovidio subraya que, negada como esposa, Dafne será “árbol” de Apolo; el dios consagra sus hojas a su frente, a la lira y al canto de triunfo, y decreta que acompañen las procesiones victoriosas y custodien las jambas de Augusto, proclamando su perennidad (“llevarás la belleza de hojas que no mueren”). Este pasaje explica la condición del laurel como emblema poético y triunfal asociado a Apolo, clave para comprender la lectura simbólica del grupo. [6]

El programa moralizador que enmarca la obra en la Villa Borghese quedó explicitado por el dístico latino compuesto por el entonces cardenal Maffeo Barberini —luego Urbano VIII— e inscrito en el cartiglio del pedestal, figurado como piel de dragón (alusión al trofeo de Pitón): «Quisquis amans sequitur fugitivae gaudia formae / fronde manus implet baccas seu carpit amaras» (“Quien, amando, persigue los goces de una belleza fugitiva, llena la mano de hojas o cosecha bayas amargas”). El propio museo señala que la intención del epígrafe era suscitar una reflexión moral ante un tema pagano y un desnudo tan verista. [1]

Las fuentes antiguas y la crítica moderna han interpretado esa cartela como un “aviso” que cristianiza el mito: la persecución del placer efímero trae frutos amargos, mientras que la virtud (Dafne, seguidora de Diana) permanece siempre verde; de ahí que la metamorfosis, lejos de ser mera pérdida, se convierta en signo de castidad inviolable y victoria espiritual. Esta lectura, ya registrada por Baldinucci al explicar el añadido del dístico “para que el ojo casto se ofendiera menos”, sitúa la escultura en el horizonte ético de la Roma barroca. [1]

En suma, el significado de la obra pivota en tres articulaciones iconográficas: (1) el mito ovidiano de los dardos contrapuestos (deseo vs. rechazo) que explica las actitudes de ambos cuerpos; (2) la consagración del laurel como atributo de Apolo y símbolo de gloria y poesía, explicitada por Ovidio; y (3) la “moral” barroca cristalizada en el distichon de Barberini, que re-encuadra el relato pagano como parábola sobre la fugacidad del goce y la perennidad de la virtud. [5][6][1]

4. Contexto histórico y cultural

La génesis de Apolo y Dafne se inserta en el ambicioso programa coleccionista del cardenal Scipione Borghese, sobrino de Pablo V, que convirtió su villa del Pincio en un “teatro” de escultura moderna y antigüedades; la pieza se ejecutó entre 1622 y 1625 para esa colección y su documentación de pagos y fases de trabajo está conservada (compra del bloque en 2 de agosto de 1622; pagos en 1624; base en marzo de 1625; conclusión en agosto y último pago el 24 de noviembre de 1625). [1] La colocación original —contra el muro contiguo a la capilla, sobre un pedestal más bajo— fue pensada para una lectura frontal que permitiera ver, de un golpe, la expresión de ambos protagonistas; a finales del siglo XVIII, en la reordenación dirigida por Antonio Asprucci, el grupo se trasladó al centro de la sala, y después a su posición actual, operación documentada junto a un diseño de Charles Percier. [1]

El grupo culmina una serie de encargos tempranos de Bernini para Borghese —Eneas, Anquises y Ascanio (1618–1619), El rapto de Proserpina (1621–1622), David (1623–1624) y finalmente Apolo y Dafne— concebida para la Villa como demostración de virtuosismo técnico y de narración en mármol. [1] La interrupción del trabajo en Apolo y Dafne entre 1623 y 1624 para terminar David está atestiguada por las fuentes de archivo borghesianas. [1]

El marco moral-cristiano con que se “bautizó” el mito pagano fue explícito desde su instalación en la Villa: en el zócalo, figurado como piel de dragón (alusión a Pitón), se inscribió el dístico latino compuesto por el entonces cardenal Maffeo Barberini —“Quisquis amans sequitur fugitivae gaudia formae / fronde manus implet baccas seu carpit amaras”— para inducir una reflexión moral ante el tema y el desnudo. [1] Ese mismo Maffeo Barberini fue elegido papa como Urbano VIII el 6 de agosto de 1623, y bajo su pontificado Bernini alcanzó una actividad y proyección excepcionales en Roma. [7]

En términos más amplios, la obra participa de la cultura visual de la Roma barroca: un arte de teatralidad persuasiva que buscaba conmover y “hacer presente” la historia ante el espectador —incluso cuando el tema era mitológico—, y que en Bernini se traduce en escenificaciones y puntos de vista calculados (rasgos afines a los objetivos de la Iglesia postridentina). [2][4] Aun así, la historiografía ha matizado que no todo el Barroco puede reducirse a “arte de la Contrarreforma”, enfatizando la diversidad de impulsos culturales y cortesanos que confluyen en la Roma del Seiscientos. [4]

El funcionamiento de taller también forma parte del contexto de producción: las fuentes modernas registran la posible intervención de Giuliano Finelli en detalles de gran fragilidad (ramillas, hojas, cabellos), aunque un examen reciente del grupo en la Galleria Borghese tiende a descartar manos ajenas y reafirma la autoría íntegra de Bernini. [1] La recepción temprana fue entusiasta —ya en el siglo XVII se elogia su “instante narrativo” y su verismo— y, aunque el gusto decimonónico osciló, la crítica actual consagra el grupo como uno de los hitos absolutos de la escultura del siglo XVII. [1][9]

5. Estilo artístico

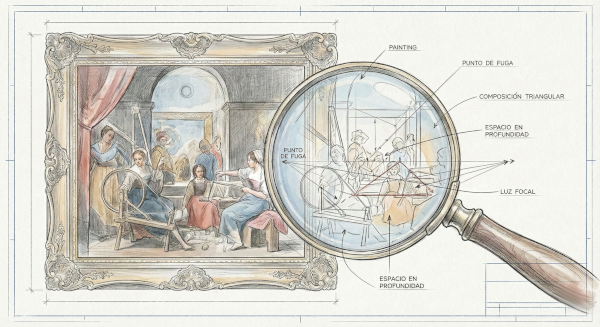

Apolo y Dafne condensa rasgos paradigmáticos del Barroco romano temprano de Bernini: un instante culminante convertido en relato visible, dispuesto con teatralidad y calculado para que el espectador “siga” la metamorfosis en tiempo real. La propia Galleria Borghese subraya que el grupo “captura el momento culminante” y le confiere “aire de representación teatral”, guiando la mirada desde el avance de Apolo hasta el brote de raíces y ramas en Dafne. [1]

La dinámica corporal se organiza en trayectorias oblicuas y un giro helicoidal que traducen carrera, alcance y transformación: el pie derecho del dios toca suelo mientras el izquierdo se eleva; Dafne se arquea y eleva los brazos, ya en ramillas. Este lenguaje de diagonales barrocas, que en Bernini comunica energía y movimiento, es principio compositivo que Smarthistory ejemplifica en obras coetáneas como el David. [1][3]

Aunque la escultura admite la vuelta en torno, su lectura privilegiada fue concebida desde un punto de vista concreto, como un relieve “que cobra vida”, asegurando que el espectador capte simultáneamente expresiones y gesto. Esta estrategia, documentada por la Galleria Borghese y afín a lo que Britannica describe para estas obras tempranas, enmarca la teatralidad en una escenografía calculada. [1][9]

El virtuosismo técnico sustenta los efectos retóricos: Bernini diferencia calidades del mármol —piel tersa, corteza áspera, hojas filigranadas, cabellos que “vuelan” hacia atrás— y explota grados de acabado para intensificar lo táctil y lo visual. La ficha de la Borghese detalla esa variedad de superficies y la talla “asombrosa” de dedos que se vuelven hojas, así como procedimientos de taller destinados a proteger las partes más frágiles durante el trabajo. [1]

Este naturalismo vibrante convive con una cita clasicista deliberada: el modelo de Apolo remite al Apollo Belvedere, reproducido “con precisión filológica hasta las sandalias”, lo que combina ideal antiguo y narración barroca en una misma figura. La propia institución identifica esa fuente y su función de ennoblecer al dios en clave contemporánea. [1]

En términos de relación con el espectador, la obra constituye un manifiesto de persuasión afectiva: los cuerpos hablan por affetti visibles —asombro, deseo, pavor— que “hacen presente” la historia y buscan conmover. Smarthistory caracteriza así el proyecto de Bernini en estos años, y la Borghese precisa que la colocación original —junto al muro, sobre un pedestal más bajo— intensificaba la inmersión emocional al entrar en la sala. [2][1]

Dentro de la serie borghesiana, Apolo y Dafne afianza un lenguaje que Bernini venía ensayando en Plutón y Proserpina (1621–22) y David (1623): captar el clímax de la acción, elevar la verosimilitud material del mármol y articular un recorrido ocular que desvela la narración en secuencia. Smarthistory lo ha destacado para ambas esculturas, lo que subraya la continuidad estilística del conjunto. [2][3]

En suma, el estilo de Apolo y Dafne fusiona clasicismo ideal y naturalismo sensorial, composición dinámica y punto de vista dirigido, virtuosismo técnico y teatralidad persuasiva: una síntesis que explica su condición canónica en la escultura del Seicento. [1]

6. Valoración personal / interpretación

En Apolo y Dafne Bernini logra una síntesis ejemplar de las aspiraciones del Barroco romano: narrar el clímax de una historia antigua con una teatralidad que guía el punto de vista del espectador y convierte el mármol en suceso. La crítica subraya que el grupo fue concebido “para verse desde un punto fijo como si fuera un relieve”, lo que encauza la lectura de la metamorfosis en un solo golpe de vista y refuerza el efecto persuasivo propio del período. [9]

La pieza funciona, además, como parábola moral en clave cristiana sin renunciar al mito pagano. El dístico de Maffeo Barberini, inscrito en el zócalo, explicita la advertencia contra el “goce de la belleza fugitiva” y confirma la intención de suscitar reflexión moral; esa moralización se articula con el símbolo del laurel, que Ovidio presenta como árbol consagrado al dios y emblema de gloria perenne. [1][6]

En el plano estético, la obra encarna una poética de la metamorfosis material: la talla hace creíble el tránsito de piel a corteza y de dedos a ramillas, hasta el punto de que “la piedra parece ablandarse en carne” y endurecerse de inmediato, un efecto recurrentemente señalado por la historiografía y la divulgación académica sobre la escultura. [2][3]

Como experiencia de recepción, el espectador es dirigido: el emplazamiento histórico en la sala Borghese y el diseño de la vista privilegiada aseguraban la lectura simultánea del asombro de Apolo y la huida-transformación de Dafne, confirmando la voluntad de Bernini de “poner en escena” un instante que se despliega ante quien entra en la estancia. [1][9]

A mi juicio —en sintonía con la valoración museística e historiográfica—, Apolo y Dafne se sostiene como obra maestra por la conjunción de cuatro vectores: (1) claridad narrativa de raíces clásicas; (2) mensaje ético inteligible en la Roma del Seiscientos; (3) virtuosismo técnico que transforma la percepción del mármol; y (4) control del tiempo y la mirada del espectador. No es sólo un mito “ilustrado”, sino una máquina visual de metamorfosis que fija el Barroco como arte de emoción y presencia. [9][1][2]

Imágenes (alta resolución)

Fuentes y referencias

- Galleria Borghese, ficha oficial: «Apollo and Daphne». Datos técnicos, descripción, documentación, colocación original, dístico de Barberini, mención de Finelli, cita del Apollo Belvedere, reubicaciones del s. XVIII. URL: https://www.collezionegalleriaborghese.it/en/opere/apollo-and-daphne

- Smarthistory: «Gian Lorenzo Bernini, Apollo and Daphne». Análisis del “instante” y función persuasiva del Barroco (artículo y vídeo). URL: https://smarthistory.org/bernini-apollo-and-daphne/

- Smarthistory (A-Level): «Baroque mythological sculpture». Síntesis sobre diagonales barrocas y “piedra que se ablanda en carne”. URL: https://smarthistory.org/a-level-baroque-mythological-sculpture/

- Encyclopaedia Britannica: «Gian Lorenzo Bernini». Contexto del Barroco romano y mecenazgo papal. URL: https://www.britannica.com/biography/Gian-Lorenzo-Bernini

- Theoi Classical Texts: Ovidio, Metamorphoses I, 452–567 (inglés). URL: https://www.theoi.com/Text/OvidMetamorphoses1.html

- Poetry in Translation: Ovidio, Metamorphoses, Libro I (inglés). Pasaje en el que Apolo consagra el laurel. URL: https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/Metamorph.php

- Encyclopaedia Britannica: «Urban VIII». Elección del 6 de agosto de 1623 y patronazgo de las artes. URL: https://www.britannica.com/biography/Urban-VIII

- Discover Baroque Art (Museum With No Frontiers): «Apollo and Daphne». Ficha complementaria (resumen, medidas, nota sobre el disticho). URL: https://baroqueart.museumwnf.org/database_item.php?id=object%3BBAR%3Bit%3BMus11%3B6%3Ben

- Encyclopaedia Britannica: «Apollo and Daphne». Entrada temática. URL: https://www.britannica.com/topic/Apollo-and-Daphne

- Bolland, A., «Vision, Touch, and the Poetics of Bernini’s Apollo and Daphne», The Art Bulletin 82/2 (2000). URL: https://jelenatodorovic.files.wordpress.com/2010/09/vision-touch-and-poetics-of-berninis-apollo-and-daphne.pdf

- Visitado 38 veces